2024年から登場した新NISA、皆様も活用されているのではないでしょうか!

このNISAに加え、なんとさらに2つのNISAの構想について、金融庁から税制改正要望に盛り込む方針であるようです!(結論から言うと、以下の表の下2つのNISAについてのこと)

| 制度名 | 対象年齢 | 主な特徴 | 開始・検討状況 |

|---|---|---|---|

| 新NISA | 18歳以上 | 年間最大360万円の投資枠/無期限非課税 | 2024年1月スタート済み |

| こどもNISA | 18歳未満 | 未成年向け/払出し条件の緩和検討中 | 構想段階(早ければ2025年改正) |

| プラチナNISA | 高齢者(具体年齢は未定) | 毎月分配型の投資を想定/資産活用支援 | 構想段階(2026年改正を目指す) |

今回は、その2つのNISA、「こどもNISA」と「プラチナNISA」について解説していきたいと思います。

こどもNISA構想が誕生した背景

2023年末に「ジュニアNISA」が廃止され、2024年からは「新NISA」制度がスタートしました。ただし、この新NISAは対象年齢が18歳以上となっているため、未成年者向けの非課税投資制度が現在は存在していません。そのため、子ども名義で資産形成を行いたい保護者からは新たな制度を求める声が高まっています。

このような背景を受け、金融庁は「こどもNISA」構想を掲げ、税制改正要望に盛り込む方針を示しています。教育資金の準備手段としてはもちろん、金融教育の一環としても期待される制度となるでしょう。

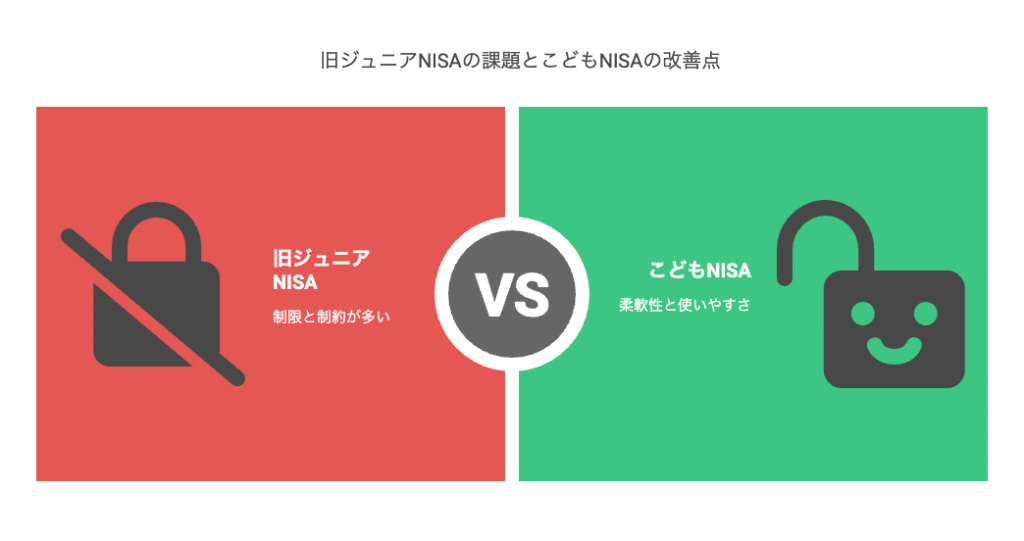

旧ジュニアNISAとの違いと改善ポイント

旧ジュニアNISAは、親が未成年の子ども名義で投資できる制度としてスタートしましたが、主に以下のような課題がありました。

- 原則として子どもが18歳になるまで払出しができない

- 運用資金に制限があり、活用しにくい

- 税制上の制約が多く、管理が煩雑

そのため、多くの家庭にとってハードルが高く、制度の普及は限定的でした。

一方、こどもNISAはこれらの反省を踏まえ、「払出し制限の緩和」「オンラインでの簡易な管理」「親が一括で管理可能な柔軟設計」といった改善点が検討されています。より実用性の高い制度として生まれ変わることが期待されています。

こどもNISAの想定メリットと活用イメージ

こどもNISAが実現した場合、次のような使い方やメリットが考えられます。

- 非課税投資枠の活用:つみたてNISAと同様、運用益が非課税になる仕組みで、複利効果が活きやすくなります。

- 少額からの積立が可能:1,000円程度から積立投資を始められ、長期投資の習慣が育ちます。

- 教育費の準備:将来的な学費や留学資金として、計画的に備えることができます。

- 親子で金融教育のきっかけに:親が運用状況を見せながら投資の考え方を伝えるなど、実践的な教育機会になります。

- 18歳以降は本人が引き継ぎ運用可能:金融リテラシーの自立につながります。

想定される投資対象は、インデックス型の低リスク・長期保有向けファンドなど、教育資金を目的とした安定志向のものになると予想されています。

子供の頃から投資に触れることで、大人になってからの不安や恐怖がなくなり、より投資をする人が増える可能性がありますよね!

プラチナNISAが目指す“資産活用”支援

一方、高齢者層に向けては、「プラチナNISA」の構想が進められています。こちらは、退職後の資産を「運用しながら定期的に取り崩す」ことを前提にした制度です。金融庁は、2026年度の税制改正に向けて詳細を検討中です。

日本では高齢者世代に資産が集中しており、その多くが現金や預貯金として眠っています。しかし、超低金利・インフレリスクの時代において、預金だけでは資産価値の目減りも懸念されます。プラチナNISAは、これに対応する新たな「運用と取り崩しのバランス」を実現する選択肢になる可能性があります。

特に、毎月の分配金を非課税で受け取れる仕組みが検討されており、年金を補完する収入源として機能することが期待されています。

制度実現までのスケジュールと今後のポイント

こどもNISAは早ければ2025年度の税制改正で実現する可能性があります。プラチナNISAはもう少し先の2026年度を目標としているため、現段階では制度設計や財源の検討が進められています。

今後、金融庁や政府の発表に注目しながら、投資枠の上限、非課税期間、対象商品の種類、引き出し条件などの詳細がどのように決定されるかを確認することが重要です!

まとめ 今からできる準備

こどもNISAもプラチナNISAも、まだ制度化されてはいませんが、実現すれば「人生100年時代」に向けた全世代対応の資産形成サポートが完成します。

今からできる準備としては…

- 家計を見直して投資余力を確認する

- 既存の新NISAを最大限に活用する

- つみたて投資の習慣化を始める

- 配偶者や子どもとの資産管理・継承の方法を検討する

- 分配金や取り崩し型資産運用の勉強をしておく

これらを意識しておくことで、こどもNISA・プラチナNISAが始まったときにスムーズに制度を活用できます。資産運用は一足飛びには進みません。今から一歩ずつ準備を始めることが、未来の安心につながります。

ぜひ、このブログの他の記事もご覧いただければ幸いです!

コメント